聞いてほしいナイショの話

PD患者の「なんちゃって主婦」=Nの「こんなときどうしたらいいの?」のつぶやきにガンコジン鍼灸師=Gが「こんなのどう?」とお答えするコーナー。

あんなことからこんなことまで、ナイショの話のつもりが、みんなにもシェアしたくなったNとG。同い年の二人、年齢のわりにはあまりある(おばちゃん)パワー。そしてなんといっても、せっかち…せっかちなので思いついたらすぐに行動に移す二人。せっかちコンビの、ドキドキわくわくはじまります!

パーキンソン病とは。

パーキンソン病(PD)は、振戦、固縮、動作緩慢を主徴とする神経難病で、ゆっくりと進行します。患者の声・構音障害はほぼ必発で、小声になり、肺活量の低下や嚥下障害を生じることもあります。そうしたパーキンソン患者にとって効果的な、鍼灸のツボ押しあとに、呼吸筋を意識的に動かし、腹式呼吸を行うことは重要です。さらに発声やストレッチを行うと、滑舌がよくなり、表情も豊かになり、語彙も増えます。喀痰能力や嚥下機能の改善のみならず、自律神経の改善、便秘などへの効果も見られます。

出会い

私、岩﨑はパーキンソン病の患者と家族が中心となって活動する患者団体「パーキンソン病友の会」の練馬支部で、鍼灸ツボ押し兼呼吸法・発声練習の講座講師をしています。パーキンソン病患者さんこそ、パーキンソン病の専門家。患者さんの日常を詳しく知ることで、呼吸・発声ストレッチのメニューづくりをしたいと常に考えています。6月にあった「パーキンソン病 友の会 千葉支部」主催の講演会を聴きに行ったあと、医療講演のテープおこしを手伝うことになり、「なんちゃって主婦(以下N)」さんと知り合いになりました。

・「なんちゃって主婦」

若年性パーキンソン病患者(家族性)でそろそろ発症十二年目を迎えるそうですが、ものすごーく創意工夫していろんなことをこなしています。フラ、コーラス、トールペイント、洋裁、粘土。おうちには作品の数々。そして、体力増強マシーンが所狭しとならぶリビング・文才を生かし、PD Cafeホームページにもコラム「なんちゃって主婦のおすそ分け」https://ameblo.jp/ko-mi-3/

を絶賛アップ中。

対談8 「なんちゃって主婦の聞いてほしいナイショの話」姿勢について

対談8化-1

風船を使った腹式呼吸の見える化

・腹圧(腹腔内圧)は横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋群によって生み出される。

・横隔膜は呼吸筋のひとつ。

腹式呼吸では横隔膜が主に働く。

副交感神経が優位に働くと言われている。

・舌圧は、舌で上あごを支える圧力。

鼻呼吸するためには舌圧が大事になる。

・ハミング(口を閉じて鼻腔共鳴)

の時の舌の位置はどこ?

上あごにペタッとつく。

・鼻呼吸の時の舌先の正しい位置はどこ?

前歯の後ろのちょっとでこぼこしたところ。

緑の印のところに舌の先が当たると、

スムーズな鼻呼吸ができ、腹圧も使える。

頭を舌の上に載せるイメージで。

【風船を使った鼻呼吸の実践】

①基本の姿勢で、みぞおちからおへそをまっすぐにして、舌で上あごを支える。

②風船をくわえて鼻から息を吸い、吸い込んだ息を風船に入れて軽く膨らます。

③風船とほっぺたが軽く膨らんだまま、鼻から軽く「すっ」と息を吐きだす。

④ほっぺたを膨らませたまま、鼻から深く息を吸い、おなかと腰に息を入れる。

⑤ほっぺたを膨らませたまま、おなかの息を風船にいれ、大きく膨らませる。

参考資料「内田式風船エクササイズ」内田真弘著 日貿出版社

対談7 「なんちゃって主婦の聞いてほしいナイショの話」謹賀新春対談 ムクナ豆

対談6:「なんちゃって主婦の聞いてほしいナイショの話」謹賀新春対談

N 卓球に明け暮れた1年だった。

G 予防鍼灸研究会の特別例会「パーキンソン病とピンポン」にも出演してもらったしね。

N 「パーキンソン病とピンポン」 のYouTubeを観て、卓球始めた人もいるよ。

G ほんと?嬉しいなぁ。「パーキンソン病とピンポン」がすくみ足改善の一助になればこんな嬉しいことはない。

N 来年はコンビ組んで廻ろうね。私が患者目線のパーキンソン病改善の講演をして、ガンコジンが呼気鍛錬をする。

G いいね! リモートでもやれる!出前承ります!

N 今年は「卓」の字繋がりで、「卓越」を目指そう。今年は卓越した一年にいたします!

対談5:「なんちゃって主婦の聞いてほしいナイショの話」ひな祭り対談①

N: あっという間に3月だよー、早いねーどうしてる?

G: 3月から練馬パーキンソン病友の会で呼気鍛錬クラスの「ゆるりサロン」がリモートで再開するの。1年ぶりの再開だから、友の会の事務局に、呼気鍛錬以外にもご要望があればってきいてみたら、参加者が困っているベスト3を挙げてくれた。1番便秘、2番頻尿、3番不眠。なんとかなりませんか?って

N:わたしは頻尿以外は大丈夫だ。

G:それはいい。優秀だ。私が事務局長をしている「予防鍼灸研究会」ではこの半年ぐらいずっとPDの便秘をテーマに勉強してきたので、 1番の便秘は、やれると思います。まずは便秘からいきましょうって話になったんだよね。月に1回のクラスだから、1時間呼気鍛錬。残り30分はお通じ改善クラスにしましょうよ。ってことになって。まずはお通じ手帳を渡して、自分の便秘がどの程度なのか把握するところから始めましょうって。それと簡単な便秘の問診もしましょうって。

N:便秘は、どういう状態が便秘?

G:3日以上でなかったら便秘と定義します。

N:1日は何回でるのが普通?

G:何回でもいい。

N:6回でも?

G:6回?

N:食べたら出て、食べたら出てで、オッケー?

G:んー、下痢でなければ。ブリストルの便形状のスケールというのがあります。1から7まである。イラスト付きで載ってる。それを見てもらえばいい。私はオリジナルで便秘の「五星環」というのも神経内科の先生と作ったの。パッと見てわかるチャートになってる。後で見せますね。

N:便秘はなんで改善するの?

G:私のパーキンソン病患者のための呼気鍛錬の参加者は、呼気鍛錬(鍼灸のツボ押し、母音発声、呼気鍛錬実践)はもちろんだけど、それにプラス、食事はヨーグルトなどの発酵食品を増やす。運動も腸を動かすために階段やトランポリンやランニングを増やすなどして、週に2回くらいだったのが、4,5回になりましたね。

N:すごいじゃない!詳しく聞きたい!

G:そう?ひな祭り対談なのに尾籠な話が続くんだけど、、、

N:いいよ。

G:ではまた来週もこの続きね。

対談4:「なんちゃって主婦の聞いてほしいナイショの話」2021年新春対談

N 最近、声がザラつくんだよね。パーキンソン病患者の87%が声が出にくいんだってね。足よりも声に出る確率が高いってわけね。友達で、7、8年目でろれつが回らなくなった人がいてこれはいかんと思ってコーラスに入ったんだけど、コロナで練習できない。コロナで声が出なくなってる人多いだろうね。

G 口角下がってな〜い?マスクしてるからわからないけど。

N なんでわかるの?下がってる。うちはね、父がこーんな口角下がってた。遺伝だね。

G どんな遺伝子ですか。とにかく口角はどんな時も挙げて!

N 挙がらないなぁー。

G 手でほっぺを持ち上げて「あおいうえ」言ってみて、

N 「あおいうえ」お、言いやすい。

G でしょー。そしたら「あおいうえ、あおいうえ、あおいうえ・・・」そのまま手を離しても形状記憶して、「あおいうえ、あおいうえ、あおいうえ・・・」

N 言いやすい!頑張っても出なかったのに。

G 頑張って力むと声はでないよ。呼吸・発声のコツは力まないことです。

N えー、一生懸命頑張りすぎて出ないってこと?声を気にして気にして、余計出ないの?

G ヨダレは出ない?

N 私は出ないね。でもヨダレ垂らす人は多いよね。唾液が増えてるの?

G パーキンソン病患者のヨダレは唾液が増えたからではありません。唾液の飲み込みが悪くなってるだけなんです。唾液は1日1.5リットルから2リットルを飲み込んでは出し、飲み込んでは出しで、循環させています。その飲み込みが悪くなって口の中に唾液が溜まっていくんですよね。声帯は乾燥してるけど口の中は唾液でいっぱいって人多いですよね。唾液が飲み込めなくなってくると嚥下も悪くなってる。

N 声帯は乾燥してザラついているのに口の中は唾液でいっぱいになるってそういうことか!解決方法は?

G ガムを噛む。そして、舌をよく動かす。真似してやってみて。上、下、横、横、ぐるんとまわしてアッカンベー。(ガンコジンストレッチの口ほぐし参照)口角挙げて、あおいうえも効きますよ。舌の上がり下がりの稽古になるからね。

N 口角挙げて、笑顔だね!

G そう!今年も笑顔でいこう!

舌の筋トレをすれば動きがスムーズになり、滑舌が良くなります。嚥下障害の改善にも役立ちます。

上、下、横、横、ぐるんとまわして、アッカンベー

①上 上唇の内側を上方向に押す。

②下 下唇の内側を下方向に押す。

③横 右のほっぺたの内側を押す。

④横 左のほっぺたの内側を押す。

⑤ぐるんとまわして唇の内側でぐるんとまわす。

⑥アッカンベーー!!! 「アッカンベー」と言いながら、舌を思いっきり突き出して下に伸ばす。

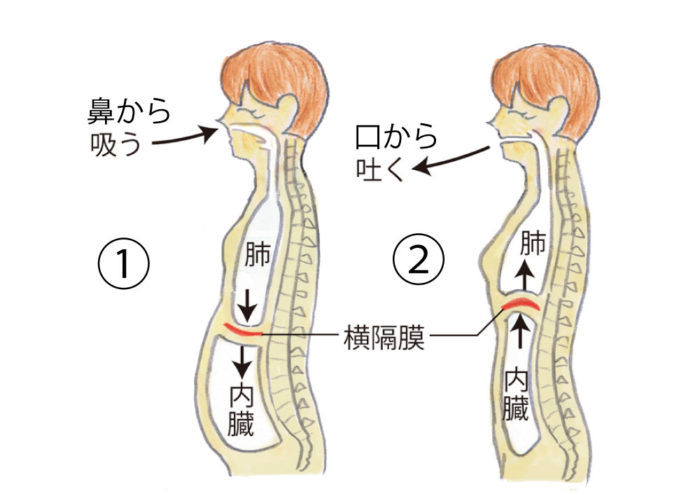

対談3−2:腹式呼吸で血流をよくしよう—横から見た腹式呼吸

①鼻から息を吸った時に、横隔膜は下がっておなかがふくらむ。

②口から息を吐く時に、横隔膜は上がっておなかがへこむ。

N:よくわかる。猫背では無理。

G:姿勢は大事ですね。姿勢よく立つためにどこを意識しますか?

N:えーと、おなか。

G:はい、正解。

N:それと、骨盤。

G:それも正解。

N:ふん、やはり猫背ではだめだ。おなかを引っ込めるのが難しい。

G:それでは、左右の人差し指をそれぞれみぞおちとおへそに置いてみてください。

N:はい。

G:そして、みぞおちからおへその間をまっすぐにして、できるだけ長くする。

N:まっすぐ長くどうするの?

G:みぞおちからおへその間をまっすぐ長くして立ってみてください。足の裏はぺったりとつける。頭は天井から引っ張られるようなイメージで。

N:・・・これで呼吸するとラク。まっすぐに立つと邪魔されない感じでラクに呼吸ができる。

G:みぞおちからおへその間が縮むと、骨盤は後傾して腰は落ちます。つまり猫背になる。

N:うん。

G:みぞおちが開いてしまうと、骨盤は前傾して腰は反ります。

N:うん。

G:壁を使って立ってみましょう。

N:・・・うむ、難しい、立ちました。

G:かかとは少しだけ前に出していいですよ。仙骨、肩甲骨、後頭部を壁に付ける。肩の力を抜いて、腕は自然に下ろします。

N:仙骨、肩甲骨、後頭部を壁に付けてますけど、腰はちょっと反りぎみ。

G:なんちゃってさんは、みぞおちが開いてしまって反り腰になるタイプね。まっすぐに立つのは、なかなか難しいんです。壁が難しい場合は床に寝てみましょう。

N:はい。

G:床でも腰が反る人は手を使って膝を胸に引き寄せてみてくださいね。

N:・・・床は楽。でも、骨盤が開く。

G:骨盤は開いていい。足は腰の幅に開いて。つま先は少し外向き。無理に開く必要はありません。ラクなところでいいです。

N:はい。これで呼吸をすると腰が床に押される。

G:正しいです。鼻から息を吸った時に横隔膜は下がっておなかも腰も膨らみます。口から息 を吐いたときにおなかと腰はぺっちゃんこになる。

N:この感覚が立っている姿勢で感じられたらなあ。

G:寝て行う仰向けの腹式呼吸のやり方は私のホームページに詳しく載せてますので、ご参照ください。

仰向けの腹式呼吸はこちらを参照↓

-1-700x495.jpg)

対談3−1: 腹式呼吸で血流をよくしよう—-横隔膜はここにある

N:横隔膜は器官をマッサージするってどういうことかな?

G:呼吸で血流がよくなる実感はありますか?

N:深呼吸で感じる。カラダがほぐれて、楽になる。特に肩甲骨。

G:なるほど。深呼吸は大きく息を吸って、大きく息を吐く呼吸?

N:そう。

G:厳密にいうと、深呼吸には胸式と腹式の両方があります。

N:え、そうなの?

G:胸を開いて深く息を吸い込む胸式。しっかりお腹を使って息を吐く腹式。でもまあ、カラダがほぐれるのなら腹式呼吸ですね。腹式呼吸は横隔膜がついてる肋骨が引っ張られ、肩甲骨も下がるからね。肺は肺自体で上がったり下がったりはできない。肺は呼吸によって胸郭が広がったり、縮んだりすることで動きます。この胸郭を動かしているのが横隔膜、大胸筋、肋間筋をはじめ、背筋や腹筋、首や肩周りの筋肉です。特に腹式で息を吸って横隔膜が下がると、内臓も下に押されるから、前後左右にふくらむ。背中側は骨があるからあまり膨らむのが分からないけど、おなかはポコンと膨らむでしょ。反対に息を吐いておなかが引っ込んだときは、前後に押されて内臓は縦長になる。それがマッサージになって血流がよくなるんだよね。

N:腹式呼吸は手が届かないところに効く。

G:最近「腸もみ」って流行っているけど、あれは外側からおなかのお肉を掴んでグイグイ揉むって感じでしょ。腸は掴んでないよね。腹式呼吸はもっとダイレクトにカラダの内側から腸をマッサージします。

N:それは素晴らしい。

G:便秘に効きます。胃もたれなどの消化吸収にも効きます。

N:肺も強化するんだね。

G:肺自体はどうこうできませんが、間接的に呼吸はラクになります。

N:肺は動かせないのに肺を意識して呼吸する、、、変だね。呼吸ってどこを意識するの?

G:いい質問です。腹式呼吸は丹田を意識します。臍下丹田(せいかたんでん)。これはまた別の機会に詳しく説明しますね。

N:おなかを引っ込めたりするのは内臓と関係する?

G:関係しますよ。それは次回イラスト付きで詳しく説明します。

N:内臓マッサージは呼吸だけ?

G:カラダの内側からのマッサージはそうじゃないですかね?腹式呼吸は柔らかく、効率よく内臓をマッサージしています。

N:横隔膜さん偉い!腹筋じゃない、横隔膜かぁ。

G:もちろん腹筋も必要よ。腹圧を高めることは姿勢を保持するのに不可欠。そして、横隔膜を上下運動させて”丹田を起こす”ことが大事。生命を維持するエネルギーである「気」を高めるためにもね。

N:腹式呼吸。

G:そう、ゆっくり息を吐くと、横隔膜がゆっくり上がり、自律神経のうちの副交感神経が優位になります。パーキンソン病は交感神経が優位になる病気だから副交感神経にスイッチするのがなかなか難しい。そんな時、腹式呼吸は役に立ちます。

N:それって大事。心が安定して落ち着く。肝がすわるって感じ。

G:気持ちが落ち着かない時は腹式呼吸に限ります。自律神経を車にたとえると、交感神経はアクセルです。血圧や気分を上げます。一方、副交感神経はブレーキです。ココロとカラダを休め、休息をとる。副交感神経は質の良い睡眠をとること、消化吸収すること、排尿、排便など、生きていく上でとても大事なことにかかわっているのです。大切なのは、交感神経と副交感神経のバランスです。

N:バランスを崩した結果がこの有様。

G:腹式呼吸でうまく修正しましょう。

N:はい。ところで、今、新型コロナウイルスが流行ってるでしょう。それにも効く?

G:新型コロナねー、効いて欲しいけどね。それはわからないねー。でも、不安な気持ちや緊張を腹式呼吸でやわらげることはできますよ。

ブログ更新しました!https://ameblo.jp/ko-mi-3/

対談2: ひなまつり

なんちゃって主婦とガンコジン

ナイショのひなまつり対談

G 春めいてきました。花粉症も始まったみたいですね。体調はいかが?

N この時期、自律神経乱れまくり。皆きついという。私ももれなくきつい。

G 自律神経の乱れね、眠りはどうですか?

N 夜は夜で寝ているのに、昼間も眠い。PD患者は寝返りができないから寝が浅いの。

G 寝返り大変らしいね。私の患者さんは、寝る前に水が入ったコップを手に持っていて、 朝目が覚めたとき、水が入ったままでこぼれてなかったって。どれだけ微動だにしないで寝てるんだろうか。ほんとかな?

N それほんとだと思う。寝ていてお尻が痛くなるもの。

G ほんとに微動だにしないんだね。

N ついでに言うと、抗パ剤のアゴニスト(ドーパミン受容体刺激薬)の副作用で突発的に眠くなる。

G 突発睡眠は怖いね。大怪我するものね。立ったまま寝てしまって、倒れて恥骨骨折とかね。

N 運転が怖い。信号待ちで寝る。

G ひー、怖い。

N 最近キッチンタイマーを持ち歩いている。15分で鳴るようにして。

G いいよね、キッチンタイマー。私も鍼灸学校の時、キッチンタイマーが勉強の友だった。15分がちょうどいいんだよね。

N 同じ作業を続けないように。15分はカラダも凝らない。集中力も切れない。作業もはかどる。15分ごとにストレッチをしてカラダをほぐし、すきなことばかりに集中しないようにする。学生時代こうやっていたら、

G 大秀才になってたよね!15分ガーッと覚えてちょっと休む。その休むが大事。ガーッと集中、ちょっとリラックス、またガーッと集中、ちょっとリラックス、そのリズムが大事なんだよね。

N この病気って依存症になるから、のめり込むといつまでも集中しちゃう。私は、依存性が強く、いつまでもやって挙げ句に首を痛める。毎度夫に怒られる。今はタイマーとの競争。鳴る前にに切る。例えば今まではだらだらと洗濯を干していたけど、この頃は、タイマーが鳴る前に干し終える。そして、タイマーに「どうだ!」と言う。

G 小さな勝利、達成感!

N 気持ちいい。するとドーパミンがでる。この手を屈指して、少ない薬で乗り切る。

G 「15分タイマー療法」と名付けよう。

N 15分タイマーは、頭の切り替えにもいいし、遠くに置いておくと止めにいかないといけないから必然的に動く。この作戦で家の中だけで7000歩。

G 素晴らしいねぇ。

N お陰で血流がいい。そんなわけで冷えから脱出。カラダが温かいと不思議なことにポジティブになる。どっしり構えられる。

G 冷えには腹式呼吸も効きますよ。

N うん、呼吸大事。呼吸には心模様が現れる。不調だったり不安だと猫背になり、浅い呼吸になる。好きなことをやっているときは丹田が柔らかい。

G 頭で考えずに丹田で考えるといいね。みぞおちが柔らかくなれば横隔膜の動きがよくなります。よし、次のテーマは横隔膜をしっかり動かす「血流がよくなる腹式呼吸」でいきましょう。

「姿勢をよくする3つのあえいおう」 はPDFコーナーから印刷できます。

対談1 :新春